リハビリテーション科紹介

当院では整形外科疾患の患者さまを中心に医師の指示のもと、全診療科の患者さまにリハビリテーションを提供しております。2024年4月から脳神経外科、2025年4月からは股関節センターが開設され、患者様も徐々に増えてきています。

入院された患者様に対しては、担当医師、看護師、医療ソーシャルワーカー、管理栄養士、薬剤師等と連携を図り、チームで入院生活をサポートしております。

入院でリハビリテーションを行う主な病気やけが

- 整形外科:大腿骨近位端骨折・胸腰椎圧迫骨折など

- 脳神経外科:脳梗塞・脳出血など

- 内科:肺炎・心不全・慢性腎不全など

- 外科:消化器系がん・腸閉塞・胆のう炎など

- 形成外科:褥瘡など

外来でリハビリテーションを行う主な病気やけが

- 整形外科:上下肢骨折や変形性関節症など

- 脳神経外科:脳梗塞・脳出血など

- 形成外科:手指筋腱断裂縫合術後など

外来でリハビリテーションをうけるには?

症状に合わせた診療科を受診していただき(かかりつけ医がいる場合には紹介状が必要になることがあります)、担当医師がリハビリテーションの適応があると判断した場合、リハビリテーションが処方されます。

施設基準

- 運動器リハビリテーションⅠ

- 脳血管等リハビリテーションⅡ

- 呼吸器リハビリテーションⅠ

- がんのリハビリテーション

- 訪問リハビリテーション

スタッフ数 17名

理学療法士 14名

作業療法士 1名

言語聴覚士 2名

(2025年10月現在)

理学療法

病気や怪我などにより、起き上がる、立ち上がる、歩く等の動作が不自由になると、1人でトイレに行けなくなる、外出ができなくなる等の不便が生じます。そのような動作が不自由になっている原因を評価し、歩行をはじめとした運動などを通して主に身体的な改善を目指していくことで、身の回りの動作の改善へつなげていきます。

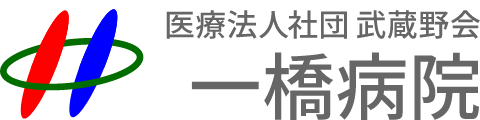

作業療法

病気や怪我、あるいは障害により、人の日常生活に関わるすべての活動が制限される事に対して、身体的だけでなく高次脳機能障害や認知機能をはじめとした精神的な観点からも作業を通して、その人らしい生活行為の獲得や生活をするために必要な能力の獲得を目指していきます。

言語聴覚療法

病期・怪我・加齢によりコミュニケーションや摂食嚥下機能に障害を呈した入院あるいは外来の方に対し、機能の維持・改善を図るため評価や訓練・助言を行なっています。

対象疾患

- 失語症

- 高次脳機能障害

- 構音障害

- 摂食嚥下障害

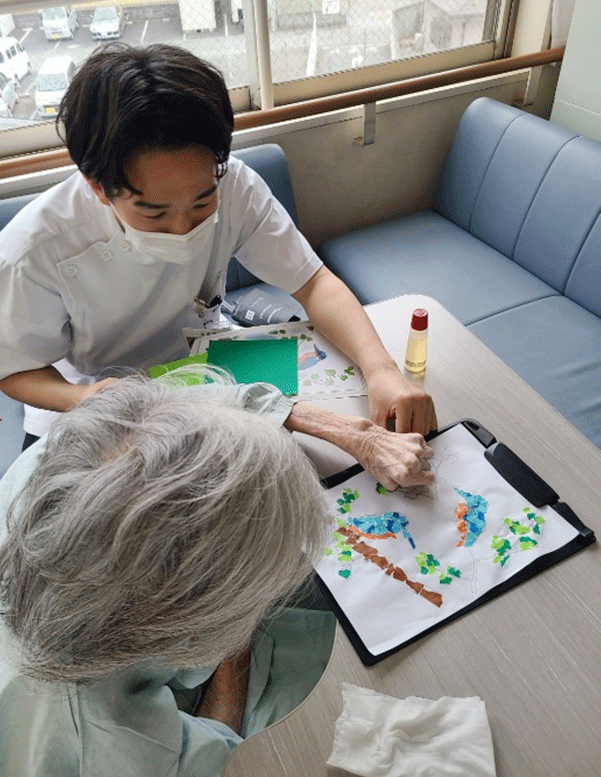

施設内紹介

リハビリ室/言語聴覚室

スタッフの主な認定資格の取得状況

リハビリテーションに関わる国家資格に加えて、専門性や知識・技術の向上を目指して様々な資格の取得を推奨しており、現在の科内でも資格を取得したスタッフが在籍しております。

- 3学会合同呼吸療法認定士

- 介護支援専門員

- 糖尿病療養指導士

- 介護予防推進リーダー

主な対象疾患の治療例

肩関節周囲炎(五十肩)の場合

五十肩として知られる肩関節周囲炎は痛みが原因で肩関節が十分に動かせず、衣服を着替えるときや洗濯物を掛けるときなど日常生活に支障が出る疾患です。関節は十分に動かせていないことで拘縮と呼ばれる硬くなった状態なります。拘縮は時間が経過するほど回復が困難になるため早めの治療が望ましいです。治療は主に医師によるお薬や肩関節への注射等にあわせて私たち理学療法士による関節可動域練習、筋力強化練習を行います。

Point

肩の痛みはほうっておけば治るといわれますが症状はひとそれぞれ!

日常生活が困難にならないためにも早めの受診をオススメします!

関節可動域練習

痛みにあわせて関節の動く範囲を広げる練習をします。

肩の動きは一つの関節で行われているわけではありません。

肩関節のみでなく肩甲骨や体幹などの柔軟性改善を必要にあわせて行います。

筋肉強化練習

弱くなった筋力の改善や筋肉を正しく使う練習をします。

筋肉の動く方向を考えながら患者様の筋力に合わせて練習を工夫します。

可動域練習同様、肩関節だけでなく肩甲骨、体幹などの練習も必要にあわせて行います。

大腿骨頚部骨折の場合

大腿骨頚部骨折は骨粗しょう症に伴う高齢者に多い疾患です。転倒による発症が多く股関節を中心に痛みが出現し動作困難をきたします。治療は全身状態に問題なければ手術療法を選択されることが多く、ここでは手術を施行した例をご紹介します。

手術前のリハビリ

手術を施行されるまでの間はベッド上にて安静臥床の期間となります。この期間で関節がかたまらないように、筋力が低下しないようにするために両上肢・骨折していない方の足の関節可動域練習、筋力強化練習をしていきます。

手術後のリハビリ

手術後のリハビリは医師の指示にあわせて車椅子乗車、歩行練習などベッドから離れていく練習をします。多くは手術の翌日からリハビリを開始し、体力が落ちないよう全身状態にあわせて可能な限り速やかにリハビリを行っていきます。

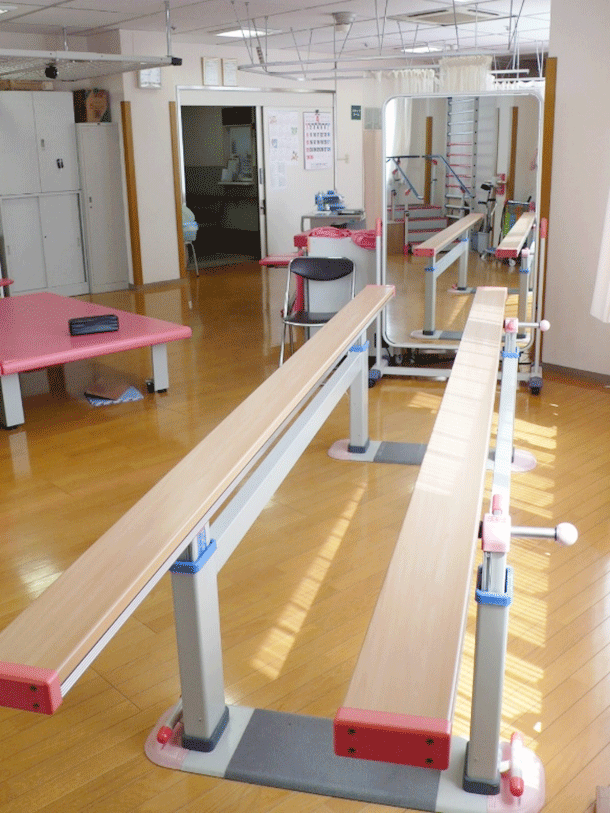

関節可動域練習

骨折や手術による痛みから身体の動きが制限され、筋肉がこわばり関節がかたまりやすくなります。

関節の動きが制限されると立ち上がりの動作など日常生活動作が行えなくなるため、関節の可動域を広げる必要があります。こわばりを軽減させながら痛みに応じて関節の動く範囲を広げる練習をします。

日常生活動作練習

現在の患者様の能力や、今後の生活(家屋の状況、介助者の有無)を考えながら起き上がり動作や歩行などの実際の動作の練習をします。

起居動作練習

寝返りや起き上がり動作などのからだの使い方や手順を指導し、正しく動作が行えるように練習します。手術した足は患者様自身でも分からないことが多いので動作を通して不安を取り除いていきます。

歩行練習

患者様の足の状態にあわせて平行棒や歩行器、杖などで歩く練習をします。はじめは、術後の痛みや不安もあるため起立動作から手術をした足に荷重していく練習をおこない、歩行にそなえて体重を支える準備をします。

手術後の生活

手術後の生活はリハビリをしたとしても1ランク下がるといわれています。自由に歩けていた人が杖を必要とする、つたい歩きで屋内を移動していた人がベッドまわりでの生活になるなど。リハビリの効果は個人差が大きく本人の意欲、体力、合併症、認知症の有無により大きく変わってきます。私たちの目標はあくまで骨折以前の生活に戻ること。可能な限り生活の質(QOL)の向上に努めていきます。

訪問リハビリテーション(介護保険分野)

ご自宅に理学療法士が伺い、ご利用者様が自宅の中でよりご本人らしい日常生活が送れるように、医師の指示に基づき心身機能や生活能力の向上を目的としたリハビリテーションを提供します。